法務省|【技能実習生の失踪を未然に防ぐための取組に関する質疑】法務大臣閣議後記者会見の概要

令和7年5月13日(火)

今朝の閣議において、法務省請議案件として、主意書に対する答弁書が1件閣議決定されました。

技能実習生の失踪を未然に防ぐための取組に関する質疑について

【記者】

技能実習生の失踪について伺います。

技能実習生の失踪について、入管庁の取りまとめた資料によりますと、失踪者の数が年々増加傾向にあります。技能実習生の失踪を未然に防ぐための取組について伺います。

【大臣】

依然として多くの失踪技能実習生が発生していることについて今御指摘がありましたけれども、この点については、我々としても重く受け止めているところです。

失踪の問題を含めた技能実習制度の適正化については、従来より、外国人技能実習機構による失踪事案発生時の実地検査の速やかな実施、送出国に対し、悪質なブローカーの排除を求めるなど二国間取決めに基づく対応の強化、在留カード番号等の情報を活用した不法就労等の摘発強化等の取組を行ってきたところです。

また、受入れ機関による不適正な取扱いがあった場合には、「やむを得ない事情」があるとして、例外的に転籍を認めることとしていますが、令和6年11月から、転籍が認められる「やむを得ない事情」の範囲の明確化や手続の柔軟化等の運用改善を行っており、これが転籍を行うことなく失踪する者の減少につながり、失踪の防止にも資すると考えています。

法務省としては、引き続き、関係省庁と連携しながら、制度の適正化、さらには今御指摘のこうした失踪者をしっかりと防止できるような取組を、我々としてもしっかりと行ってまいりたいと思っています。

在留外国人の国民健康保険料の未納率が高いことに関する質疑について

【記者】

在留外国人の国民健康保険の未納問題について伺います。

厚生労働省による調査で、外国人の国保納付率は6割にとどまり、日本人を含めた全体の納付率を大きく下回っていることがわかりました。大臣の受け止めと、どう対策に取り組むお考えかお聞かせください。

また未納率が高い要因について、国保の加入が住民基本台帳に基づいて行われているため、転出入が多い外国人の実際の居住地を把握できていないと指摘する専門家もいます。大臣自身はどのようにお考えでしょうか。

【大臣】

こうした公租公課の支払いなどは我が国で生活する上での最低限必要なルールであり、これについては在留外国人の方々にもしっかりと守っていただくことが大原則であると思っています。

そして、国民健康保険料の納付状況については、「特定技能」等の一部の在留資格で確認しています。

また、その他の在留資格においても、通報等により高額の未納や長期間の未納などが判明した場合には、在留審査においてきちんとチェックしているところです。

特にこの点については、与党を中心に、あるいは一部の野党もですが、強い問題意識があり、これは国会の審議においても指摘されている状況です。

そうした中で、与党においてもこうした議論の結果として、外国人の公租公課未納に対しての対応について、様々な要望もあると我々としては受け止めています。国会でも様々な御指摘をいただいた中で、特にこの特定技能制度及び育成就労制度では、今年の3月11日に閣議決定された基本方針の中で、外国人と受入れ機関には、それぞれ納付すべき公租公課を適切に支払う責務があること、そしてこれらの者が納付すべき公租公課の未納を防ぐため、関係行政機関で連携の上、必要な措置を講じること、これは厚労省で実施しています。様々あると思いますが、そうしたことを明記しています。

国民健康保険料だけではないと思いますが、今回の御質問の国民健康保険料の未納問題の取扱いの在り方については、関係省庁と連携して検討を進めているところであり、入管庁としては、適正な出入国在留管理行政を実現するために、適切に対応してまいりたいと考えています。

また、国民健康保険の加入が住民基本台帳に基づいて行われるために、転出入が多い外国人の実際の居住地を把握できていないのではないかといった御指摘については、私どもとしては、関係省庁と連携して、一体どういった問題があるのか、あるいは適切な対応はどうあるべきなのか、こうした点についてしっかりと検討してまいりたいと考えています。

(以上)

出典:法務省 Webサイト

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00615.html

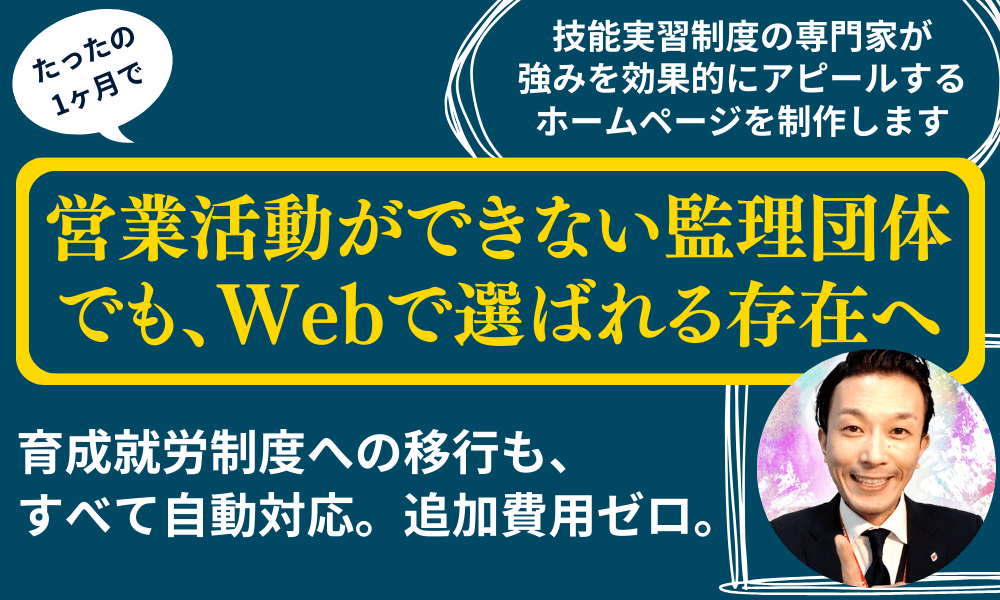

監理団体の理事長様へ 特別なお知らせ

「営業活動ができない」という監理団体特有の課題。

その制約の中で、どのように新規の受入企業様と出会っていくべきか。

その解決策として、インターネット上で24時間365日、

貴団体の強みを発信し続ける"ホームページ制作"サービスを提供しております。

たった1社との出会いから、紹介の輪が自然と広がっていく。

そんな仕組みづくりに興味をお持ちの理事長様は、ぜひ下の画像をクリックしてご確認ください。